Insomma, sempre fuori dai!

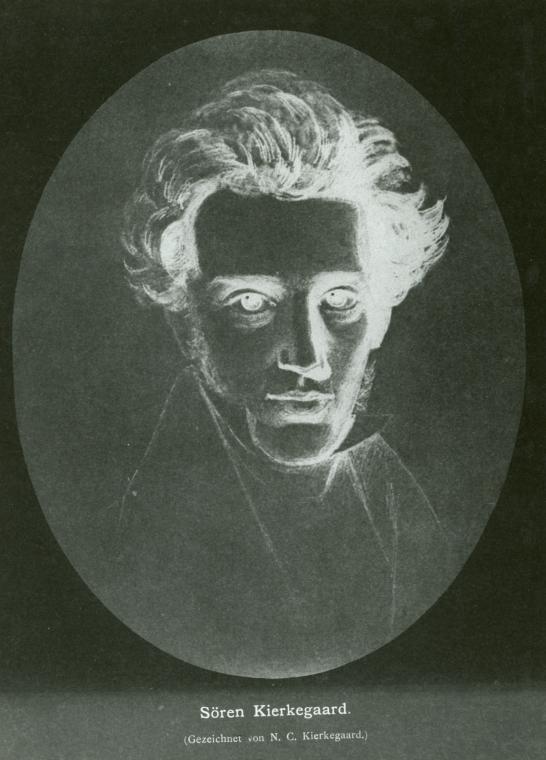

Mi pare che non vi sia nulla di meno vicino a Kierkegaard di un aspetto dei tempi in cui vivo.

Kierkegaardiana era la consapevolezza dolorosa che qualcosa in noi è sempre e comunque manchevole. Niente di autoflagellatorio, ma la certezza che non siamo – direbbe Arthur Schopenhauer – “angeli senza corpo”: la semplice presenza di un corpo ci rende limitati. Bellissimi, angosciati e limitati. Anche se rassodato, depurato, tirato a lucido, anabolizzato… Il nostro essere corpo ha limiti evidenti, diversi tra uomo e uomo, simili in generale.

Al contrario, oggi ci è chiesta sempre la massima prestazione. Non sono queste righe una critica al senso del dovere, al lato costruttivo di porre accento sul merito o all’assunzione delle proprie responsabilità , quanto un breve borbottio notturno circa la pressione sociale del dover essere sempre “a posto”. Siamo misurati – da chi? – nel nostro fare lavorativo, economico, solidale, estetico; digerente, circolatorio, sessuale, riproduttivo; intellettivo, relazionale, affettivo, erotico.

La massima prestazione comunque e ovunque è un ideale, una ideologia. Il fatto stesso che aumenti il numero dei Neet, o che la transizione verso il lavoro sia rimandata di continuo, in / da un sistema formativo autoreferenziale, sembrano strategie di resistenza contro la “società della prestazione” come direbbe Byung-Han. Ma il tutto si riduce così ad uno scontro tra ragazzi testardi.

È ideologico, dunque, l’Ottimo-sempre. E lo sappiamo, nelle nostre vene. Ma non lo conosciamo, e quando da lontano, ai margini della coscienza, si avvicina una qualche minuscola sconfitta, ma la distanza è ancora ampia e nulla possiamo figurarci di preciso, quando solo avvertiamo la possibilità remota di qualcosa che ci metterà alla prova – come un leggero profumo dolciastro di alberi in autunno, percepito ma non realizzato in questa strada di città – ecco che attiviamo difese minime immediate, che confermino il nostro essere a posto, cioè essere al mondo. Una musica nelle cuffie, un caffè al bar, un acquisto on-line, il progetto di una vacanza. Ecco dove agisce il Mercato, ecco dove ci vogliono a posto, ecco il luogo che stanno costruendo per noi, l’Utòpia reale, la Città Iperconnessa, nella quale tutto è a portata di mano, al nostro prezzo, calcolato proprio per noi sulla base di algoritmi a seconda del quartiere, degli acquisti recenti, dei like prima espressi.

Non v’è scampo. Abbiamo nei fatti accettato (i nostri avi lo fecero) il sistema industriale e tecno-scientifico, accetteremo anche questo, perché pagare con il pollice è in effetti molto comodo (l’opponibilità non nacque per ciò?) , così come farci arrivare un libro o usare la banca-on-line per i biglietti del teatro.

Ma.

Rimane il ma, lo stesso da Parmenide in poi: guarda al tuo bisogno reale, e poi alle tue possibilità , non avanzare come un “uomo a due teste”: curvati sulla tua pancia e ascolta la richiesta vera.

PS. a perfetto commento di quanto scritto (o meglio, viceversa), questo video by Steve Cutts [grazie Ric]

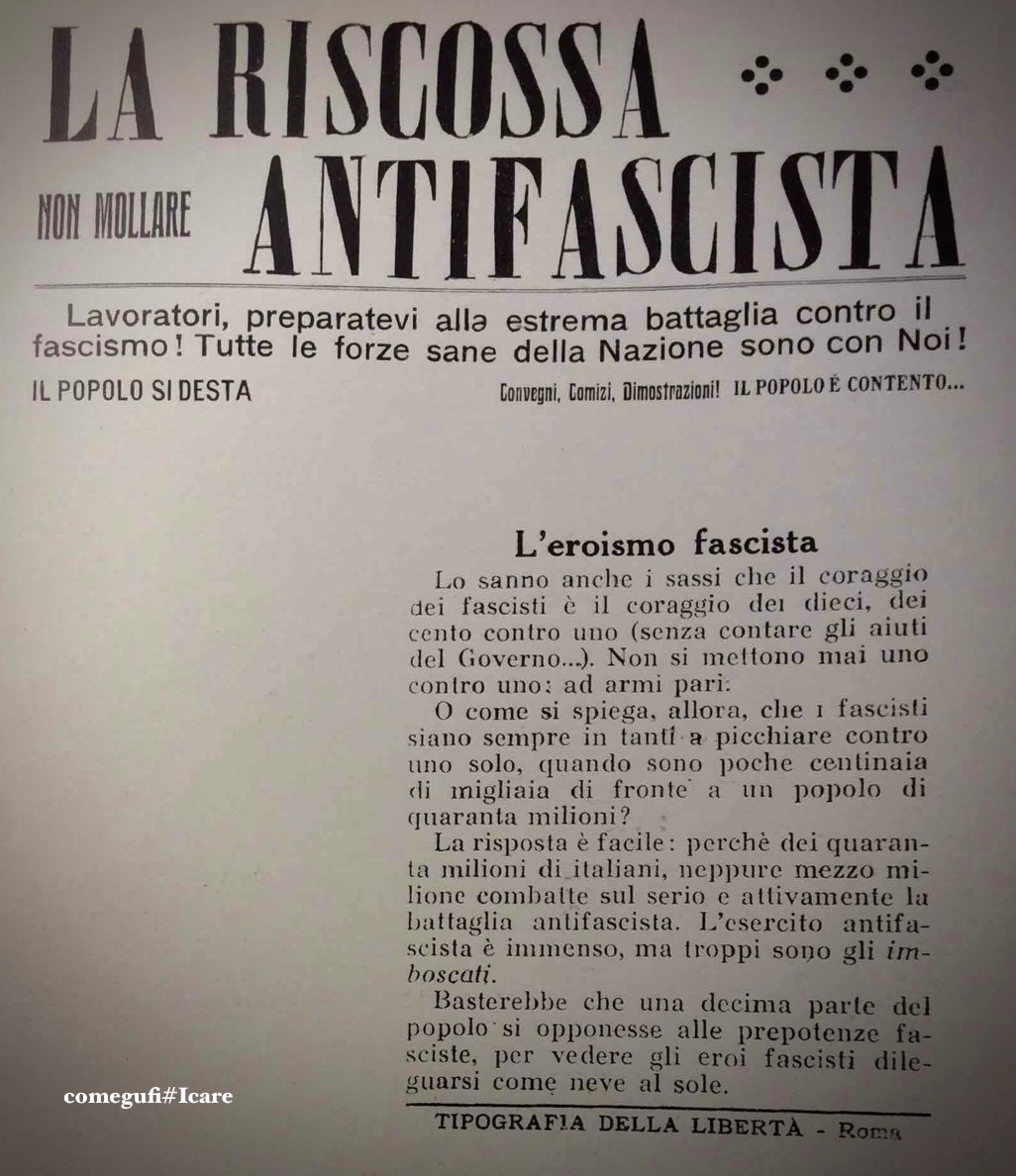

1925 gruppo Non Mollare

Una riflessione sui Millennials

Che cosa sono, o meglio, chi sono i Millennials? Alcuni parlano di Generazione Y, o vero i nati tra il 1980 e il 2000, coloro che vengono dopo la Generazion X (1960-1980) e che precedono la Z (1995-2010) – prendendo questi range con un poco di grano salis.

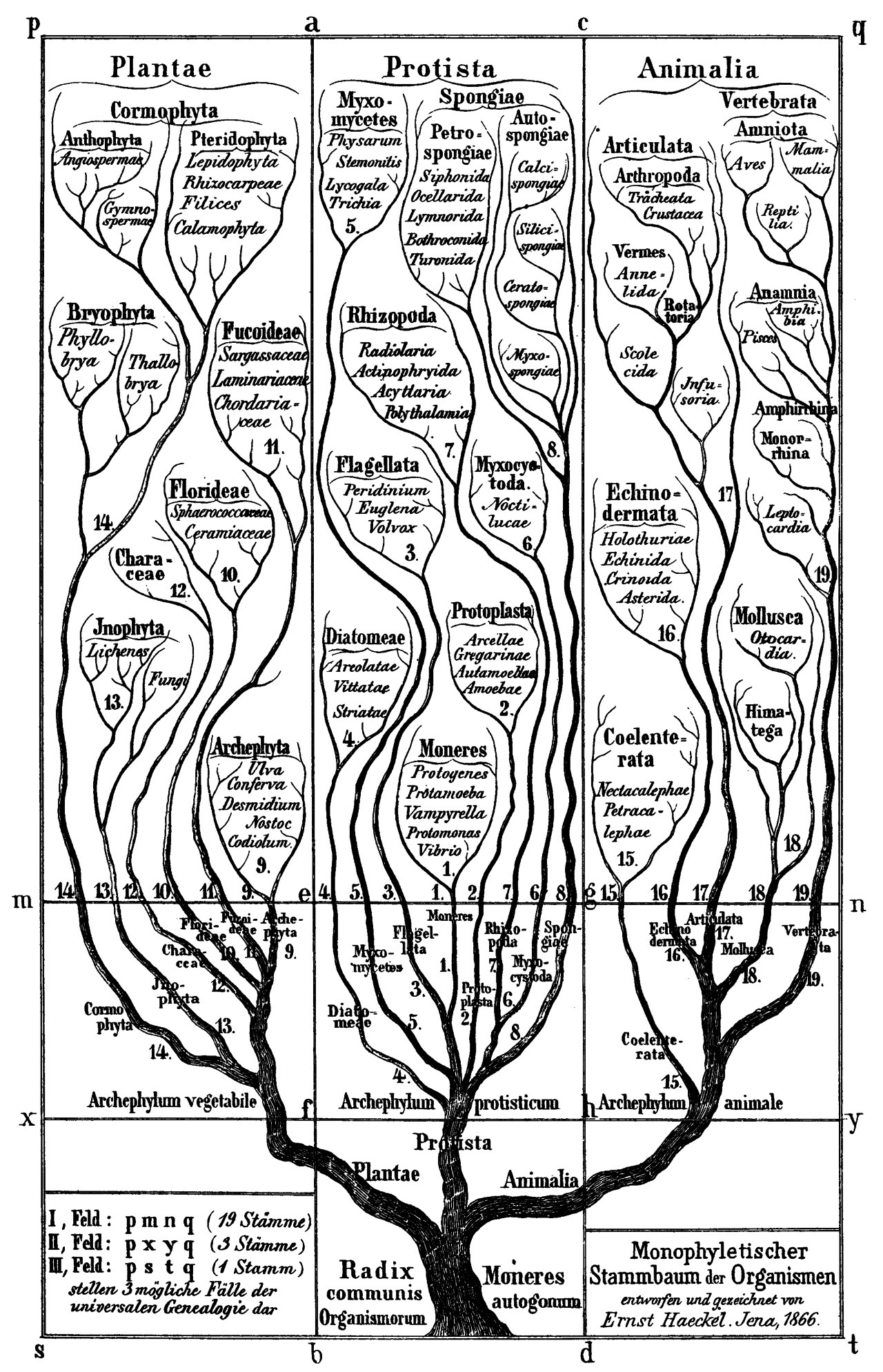

Potrebbe essere già di interesse capire il perché di queste classificazioni, che incrociano sociologia, economia e antropologia. Ci si pose il problema dei nati tra il 1860 e il 1880? Coloro cioè che vissero i primi passi dell’Italia Unita? Certo, poco prima sulla scena c’era la generazione dei risorgimentali e poco più tardi appare la prima generazione in qualche modo tradita dai padri che la inviano nelle trincee della Grande Guerra. Ma, al di là di questo, un secolo fa la questione, se mai, era: alfabetizzato o no? Emigrante o no? Inurbato/operaio o no? Militesente o no? Si tratta di domande storiche.

Il “motivatore ed esperto di marketing” Simon Sinek, proprio in quanto tale risulta particolarmente convincente nella descrizione e nella difesa di questo gruppo umano. Una lettura utile per i docenti universitari (al limite) e soprattutto per i datori di lavoro (ai quali non a caso anche J. M. Twenge dedica un capitoletto nel suo Generation Me). Sinek è del ’73, la docente californiana del ’71 – dunque miei coetanei: è possibile che alla soglia dei quarantanni venga naturale porsi una domanda sui giovani che si hanno attorno? Forse perché si fatica a decifrarli? L’analisi della Twenge, tra l’altro, affronta un tema che si ritrova in un passaggio di Sinek, inevitabile per altro: il ruolo della famiglie. Secondo Sinek il bug consiste nell’ipercura come soddisfazione totale e immediata dei bisogni; secondo la Twenge sta nel fatto che la generazione dei genitori (quella del baby-boom, almeno negli USA) aveva acquisito la consapevolezza di dove costruire con cura la propria individualità , ma l’aveva fatto attraverso il poderoso strumento del gruppo. I suoi figli invece hanno perso la dimensione collettiva trattenendo l’obiettivo, il self interest. Lo strumento nuovo, quindi, è divenuto il mercato, sostituto di un efficace legame simbiotico che risponde sempre ai bisogni (se hai di che pagare: soldi, tempo, clic).

La lettura di Sinek si concentra sulla necessità di comprendere nuovamente i propri tempi e i propri bisogni, rinunciando alla soddisfazione immediata e alla trappola chimica del meccanismo della ricompensa, formulando una analogia tra l’uso dei social e le droghe o il giuoco d’azzardo, per esempio. E questo non vale solo per i Millennials, ma anche per i loro fratellini e sorelline – e pure per i genitori e i nonni. Il problema, ammette Sinek, non sono i Social, ma l’eccesso – verrebbe da dire: come sempre. Eppure mi pare che non si arrivi al punto – il che non significa che conosca ove sia questo punto, se non che la parola chiave mi paia “mercato” e dunque la logica neoliberista, ospitante una sorta di inganno sulle possibilità dell’individuo, o perfino sull’esistenza dell’individuo come portatore di bisogni naturali e indotti. In questo senso, il “collettivo” non offre soluzioni, né come mera somma di individui (la città esiste ancora?), né come (soluzione Sinek) possibilità di relazioni più autentiche.

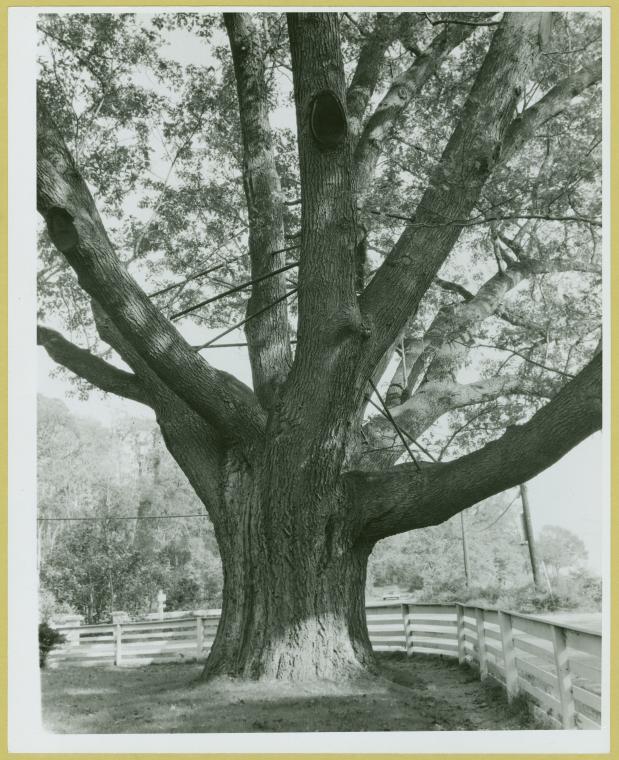

Diario dei colloqui della grande quercia

Il corvo presiede, in bilico sul ramo possente del grande albero. La forza non è sua, ma appartiene al centenario vegetale, impassibile, onusto, rassegnato, contro venti e tempeste. Così è. La quercia ignora la vita che brulica ai suoi piedi, ma non la impedisce. Il corvo non sa che la forza non è sua, si identifica con il ramo sul quale è alloggiato.

Il corvo si è preso il compito di osservare e di giudicare. Egli sa di sapere, anche quando ha dubbi. Decide chi va bene e chi vada respinto; fornisce massime di vita: ne ha pronte per chiunque. Ma non sempre parla; quando non lo fa, è perché è annoiato, disgustato forse. Vorrebbe gli venisse riconosciuta l’esperienza, la saggezza, la perspicacia.

Allora lancia la sua breveviva verità e non ammette contraddittorio. Ha servitori, che rimangono in silenzio. Annuiscono senza muovere il capo; confermano nella loro ignavia che la legge della quercia rimane valida sempre. In effetti essa permette loro di permanere ed è da essi sfruttata per poter mangiare. Ad altro, la quercia non parrebbe utile.

Eppur tra le ampie foglie vi è vita. Si muovono forme biologiche per nulla ovvie, ognuna portatrice di un linguaggio unico. Alcune sanno che quel tratto di esistenza non è altro che un gioco di richiami, di versi, e prestano occhi e voce. Altre oppongono resistenza, mal si adattano, balbettano o ruggiscono. Su di loro si affretta il monco giudizio del corvo.

Talora, uno dei pavidi aiutanti par cogliere la luce nello sguardo delle specie adunate. Talora, alla voce nuova prova a rispondere, a far da specchio a quel qualcosa sentito come vivido senso vitale. Ma è troppo breve, e troppo spesso il fogliame. Talora, egli ricorda che la quercia è solo un passaggio.

Identità vo’ cercando

«Il cittadino americano medio si sveglia in un letto costruito secondo un modello che ebbe origine nel vicino Oriente. Egli scosta le lenzuola e le coperte che possono essere di cotone, pianta originaria dell’India; o di lino, pianta originaria del vicino Oriente; o di lana di pecora, animale originariamente addomesticato nel vicino Oriente; o di seta, il cui uso fu scoperto in Cina. Tutti questi materiali sono stati filati e tessuti secondo procedimenti inventati nel vicino Oriente. Si infila i mocassini inventati dagli indiani delle contrade boscose dell’Est, e va nel bagno, i cui accessori sono un misto di invenzioni europee e americane, entrambe di data recente. Si leva il pigiama, indumento inventato in India, e si lava con il sapone, inventato dalle antiche popolazioni galliche. Poi si fa la barba, rito masochistico che sembra sia derivato dai sumeri o dagli antichi egiziani. Tornato in camera da letto, prende i suoi vestiti da una sedia il cui modello è stato elaborato nell’Europa meridionale e si veste. Indossa indumenti la cui forma derivò in origine dai vestiti di pelle dei nomadi delle steppe dell’Asia, si infila le scarpe fatte di pelle tinta secondo un procedimento inventato nell’antico Egitto, tagliate secondo un modello derivato dalle civiltà classiche del Mediterraneo; si mette intorno al collo una striscia dai colori brillanti che è un vestigio sopravvissuto degli scialli che tenevano sulle spalle i croati del XVII secolo. Andando a fare colazione si ferma a comprare un giornale, pagando con delle monete che sono un’antica invenzione della Lidia. Al ristorante viene a contatto con tutta una nuova serie di elementi presi da altre culture: il suo piatto è fatto di un tipo di terraglia inventato in Cina; il suo coltello è di acciaio, lega fatta per la prima volta nell’India del Sud, la forchetta ha origini medievali italiane, il cucchiaio è un derivato dell’originale romano. Prende il caffè, pianta abissina, con panna e zucchero. Sia l’idea di allevare mucche che quella di mungerle ha avuto origine nel vicino Oriente, mentre lo zucchero fu estratto in India per la prima volta. Dopo la frutta e il caffè, mangerà le cialde, dolci fatti, secondo una tecnica scandinava, con il frumento, originario dell’Asia minore. Quando il nostro amico ha finito di mangiare, si appoggia alla spalliera delle sedie e fuma, secondo un’abitudine degli indiani d’America, consumando la pianta addomesticata in Brasile o fumando la pipa, derivata dagli indiani della Virginia o la sigaretta, derivata dal Messico. Può anche fumare un sigaro, trasmessoci dalle Antille, attraverso la Spagna. Mentre fuma legge le notizie del giorno, stampate in un carattere inventato dagli antichi semiti, su di un materiale inventato in Cina e secondo un procedimento inventato in Germania. Mentre legge i resoconti dei problemi che si agitano all’estero, se è un buon cittadino conservatore, con un linguaggio indo-europeo, ringrazierà una divinità ebraica di averlo fatto al cento per cento americano».

Ralph Linton

tratto da M. Aime, Eccessi di culture; Einaudi 2001

La vita delle cose

Mai assuefatti dalla elegia gucciniana, dobbiamo prendere Venezia a simbolo della possibile morte e resurrezione delle nostre città , della forma-città . Le cose servono, e come servi vengon trattate, finché utili, finché segno di qualcosa, ricchezza o amore. Poi vanno sotto. Sotto all’oggetto, che cosa c’è? Ridurre ad oggetto. Ma ancor più in basso? Dove si pone nella gerarchia dell’essere l’oggetto inutile? E la inutilità è una caratteristica permanente? Se sÃ, lo è insieme all’utilità .

Questo video è dolce. Fino ad un certo punto. Poi vedi senti la nausea del pieno che ci riguarda.

La morte di un ragazzo, la morte di Socrate

Stamattina, come ogni mattina a scuola, il pensiero era: andare avanti col dannato programma. Poi ho ascoltato, nella Rassegna di RadioTre, la lettura di Saviano, su Repubblica, a proposito della morte del ragazzo di Lavagna e della questione della droga. Avrei avuto di fronte una classe di coetanei di quel giovane, e, lo ammetto, avrei voluto qualche spiegazione o rassicurazione, proprio da loro.

E già qui, qualcuno potrebbe obiettare che un docente, uomo di quasi quarantacinque anni, non dovrebbe aver bisogno di rassicurazioni dai suoi alunni. Che, se siamo arrivati a tutto questo, è proprio per questa voragine assenza di adulti, figure forti capaci di spiegare indirizzare correggere. Ammaestrare.

Ma io non lo so. Ho apprezzato Saviano, quando ha sospeso il giudizio sulla famiglia, sulle relazioni, sulla vita intima di questa povera persona e si è limitato, per così dire, a parlare di argomenti che conosce bene, quali le dinamiche criminali sottese al consumo di droghe. Allo stesso modo, io non so da dove partire, per capire. Perché farlo, poi? Per evitare altre morti? Perché i miei figli saranno sedicenni in Italia tra non troppo tempo?

Ho letto alla classe la lunga riflessione di Saviano. A metà si è fatto grande silenzio, non so bene in quale punto, ma ho la sensazione che si sia trattato di un riferimento al dolore. O alla morte. Se c’è un argomento tanto lontano e tanto vicino alla mente e al cuore dei ragazzi che incontro, è proprio la morte. La neuroscienza ce lo ha spiegato (vedi “Il cervello adolescente” o anche “Adolescenti. Una storia naturale”), ma Socrate – Platone – ce lo ha rivelato più di duemila anni fa.

Potere uccidere me, dice nell’Apologia, ma dopo di me verranno altri a chiedervi conto di come conducete la vostra vita. E saranno tanto più rognosi quanto più sono giovani. Mi chiedevo perché Socrate facesse riferimento alla età dei suoi imitatori, forse per un pensiero a Platone, forse perché erano sempre i giovani a stargli intorno. Poi ho pensato che solo i giovani possono tenere a bada la morte allo stesso modo di Socrate. Mi son chiesto, e lo chiedo ai miei alunni, perché moltissimi di loro, e anche io alla loro età , abbiano rinunciato a mettere in discussione gli adulti. Non contestazione, si badi, non occupazioni vere o finte, ma domande incalzanti e continue che ci facciano vergognare.

Al termine della lettura, la classe è rimasta in silenzio. Poi come sempre qualcuno ha iniziato a dire la propria, parlando non di teorie, ma di amici che fumano, si fanno, vendono, finiscono al Sert o in comunità , dove imparano a fumare, farsi, vendere ancor meglio. Pensavo al lavoro durissimo di Granello di Senape in carcere a Padova, alla lucidità di Ornella Favero nel testimoniare il fallimento di un sistema che non riesce ad essere educativo. Né dentro, né fuori. Non educa perché pretende di ammestrare, di raddrizzare con la minaccia delle punizioni. Lo fa col carcere, lo fa per la droga, lo fa per lo studio a scuola, dove la motivazione a stare sul libro è evitare il due.

Qualcuno in classe ha detto che se i genitori non danno (o non sanno di non sapere) un limite, poi da adolescenti non si saprà gestire desideri e dipendenze. Qualcuno ha detto che non si può non sapere cosa implica spacciare. Qualcuno, che il gesto è stato egoista, ma vi era tenerezza in queste parole. Tutti convenivano nella possibilità di pensarsi, di essere riconosciuti, responsabili, in modi diversi, con parole anche opposte. Non abbiamo potuto proseguire, perché alla fine, per me come per loro, diventa indispensabile la dinamica burocratica della scuola, obbidirvi e scantarla. Poi, se mai, la vita verrà .

Astio condiviso e apatia

Stando a quanto si legge nell’intervista a Franzen riportata da La Repubblica, il procedimento giudiziario intentato in Germania contro il fondatore di Facebook dovrebbe suonare come una sorta di rivincita, alle orecchie dell’autore di Purity.

Secondo Franzen:

Il fenomeno Trump è inimmaginabile senza Internet e i social media. Internet ha creato un mondo in cui si può vivere immersi nella la propria realtà virtuale senza doversi mai confrontare con la realtà nel vecchio senso del termine. E Twitter non fa che peggiorare le cose, perché non consente sfumature né complessità . Verrebbe da pensare che postare dei tweet detestabili su una ex Miss Universo alle tre di notte squalifichi un candidato alla presidenza, ma nel mondo di Twitter non esiste distinzione tra pubblico e privato. Se si vive in quel mondo il tweet di Trump, carico d’odio nel cuore della notte, sembra perfettamente normale. Si apprezza Trump perché è “vero”

Franzen non è nuovo a ragionamenti simili, secondo cui la Rete avrebbe il demerito di a. Confondere reale e virtuale e b. Abolire la complessità . E così anche Trump ne sarebbe un sottoprodotto, o almeno sarebbe tale il fenomeno politico a lui collegato, ovvero in altri termini le motivazioni che spingono una parte di aventi diritto a seguirlo. Che su Trump la questione sia un poco più complessa – e allora forse alcune tesi sulla fine della complessità non dovrebbero essere veicolate da una intervista – lo ha dimostrato tempo fa, in Italia su Internazionale, un reportage di Dave Eggers, L’America vista da un comizio di Trump (che non trovo on line se non in inglese, qui).

Ho la sensazione tuttavia che il Web sia solo l’ultimo tratto di un cambiamento ben più imponente. In primo luogo la Rete non fa che ampliare e rendere totalizzante la “logica del telecomando”, secondo cui se alla prima occhiata l’immagine non fa per me, il dito immediatamente mi porta altrove. Lo zapping è l’antesignano della voracità con cui si scorrono i Social. Ora, di per sé, il telecomando non ti dice se ciò che vuoi evitar di guardare o quello su cui ti fermi sono prodotti culturali di qualità o meno. Obbedisce alla tua intuizione del momento, governata da qualche bisogno carsico. Allo stesso modo, la Rete non opera una scelta per te, o meglio, la opera in modo a te incomprensibile, attraverso algoritmi non accessibili ai più. Il cosiddetto virtuale quindi non è l’irreale, ma il massimo della tua realtà fisica di quel momento: un bisogno, una emozione. Che spesso non conosco e a cui non do un nome.

Come intravisto da Baricco nei suoi Barbari, siamo di fronte all’abolizione di qualsiasi gerarchia di valore e ciò ovviamente fa rabbrividire chiunque parta da una prospettiva valoriale di qualsivoglia tipo. Ma non somiglia tutto questo al grido del folle in Nietzsche? L’abolizione di tutti i valori fu da parte sua una presa d’atto, più che una scandalizzata denuncia. E l’avvertimento riguardava il pericolo di costruirsi nuovi idoli, al posto di quelli frantumati. Il Novecento ha fatto del suo meglio, costruendo davvero mondo virtuali ai quali tendere e verso cui trascinare le masse, in nome dell’Uguaglianza, della Nazione, della Razza. Astrazioni, ma portatrici di morte Finì dunque che il mondo vero continuò a divenire favola, ma contro Nietzsche. Ora l’idolo parrebbe il Soggetto, l’io.

A me pare che ci sia ancora, in Franzen, la nostalgia di una guida. Non in termini totalitari certo, piuttosto più vicini alla Missione del dotto di Fichte: qualcuno o qualcosa che salvi le masse dal l’indifferenza della Rete, che le porti alla liberazione attraverso l’intelligenza. In Purity il tentativo dello pseudo-Assange è destinato alla sconfitta, parrebbe. Ma se all’origine sta il dito, che usa il telecomando o sfoglia il tablet, allora si potrebbe trovare una via più efficace negli stoici e contrapporre all’indifferenza forzata della Rete, la loro indifferente apatia, il saper dare un peso adeguato a ciò che incontriamo. Forse dovremmo tornare a studiare Seneca, Marco Aurelio, magari sotto la guida di Pierre Hadot.

Amori in cerca di purezza

“Misericordia io voglio, e non sacrificio”. Roth non mi pare scrittore che si conceda citazioni evangeliche, e così non mi ha stupito non trovare questa misteriosa affermazione, tra le pagine del suo Lasciar andare (Einaudi, 2013). Eppure Il romanzo del 1962 sembra proprio girare attorno al concetto di dovere, declinato nelle sue dicotomiche sfumature di imposizione eteronoma od obbedienza ad un vitale imperativo interiore. È un dovere il rispetto verso i propri genitori? È un dovere portare avanti una vita coniugale? Gabe, il protagonista, sembra vivere in un mondo attutito, ovattato. Segue la propria carriera accademica senza troppa convinzione, osservando distaccato le vicende universitarie, che si complicano quando Paul e Libby entrano nella sua vita, grazie ad una lettera della madre di Gabe – scritta sul letto di morte – dimenticata in un libro di Henry James, loro prestato. Non a caso una lettera materna; non a caso letta dalla seducente e ambigua Libby: la madre, donna forte e complessa, nelle righe al figlio, rilegge il suo matrimonio e così costringe Gabe a rivedere il ruolo di suo padre, che ora invoca la presenza del figlio lontano.

“e ora che suo marito avevo cominciato ad accudirlo io, per caso quella lettera tornava nella mia vita, senza attenuare in alcun modo la confusione riguardo a come gestire il soverchiante amore di mio padre”

E nello stesso tempo, la figura della madre emerge – velata dalla discussione sui personaggi di James – come un termine di confronto spietato per Libby, perennemente indecisa e insoddisfatta, alla ricerca di se stessa come donna e quindi come persona. La sua insicurezza, ai limiti del patologico, avrebbe potuto (dovuto?) dileguarsi con il matrimonio con Paul. Ma ciò non accade, a partire dal netto rifiuto delle due famiglie di accettare questa unione, troppo prematura e, per di più, tra un ebreo e una cattolica. Qui entra l’elemento costante di Roth, o vero la convivenza tra ebrei e gentili, la diversità ebraica in termini culturali in un’America piuttosto moralista. Il limite ambientale, tuttavia, non è nulla se misurato con la barriera interiore che abita anche il “lugubre” Paul Herz.

Confine e limite, barriere e steccati. La questione del dovere – dover fare, dover essere, dover amare – si accompagna sempre alla fatidica possibilità : so di esser chiuso dentro un qualche guscio metale-emotivo-culturale oppure non lo so. Chiamiamola consapevolezza, coscienza di sé: pur in catene, rende all’uomo il suo potere. È il potere che Anna Wallach, madre di Gabe, sa di avere nei confronti del marito, che compatisce.

“Io compatisco te, tu magari compatisci me. Ma questo significa che poi ci comportiamo meglio, che diventiamo più saggi? Nel cuore hanno luogo lotte terribili, che il cuore stesso non è disposto a riconoscere, quando il compatimento viene scambiato per amore”

(È quasi irritante il Roth che propone tratti di filosofia a partire dalle vicende che narra. Non perché siano inutili o vacui. Non lo sono. Perché appare così lontano dal Roth più maturo, come uomo e scrittore, così che mi conduce a pensare che anche lui si è fatto con il tempo e le pagine buttate e con gli anni necessari. E si vorrebbe invece per lui e per noi una immediata fluida genialità completa).

Se ti devo amare, allora ti sto compatendo. Gabe lo avverte e molla Marge, giovane divertente, ma subito oppressiva. È interessante come l’assertività che lui dimostra con la ragazzina, poi diviene una sorta di empatia insicura nei dialoghi con Libby. C’è attrazione tra i due, c’è la possibilità di lei, con Gabe, di mostrarsi debole senza patire il giudizio del marito, che non è mai diretto e per questo ancor più doloroso. Eppure, la disponibilità di Gabe diventa occasione per scandagliare, e forse rilanciare, un autolesionismo esasperato, che in lui diventa impotenza. Posso (ho il potere) di ascoltarti ma non riesco a liberarmi dal dovere di aiutarti. Quando lei finalmente racconta tutto, accade anche un bacio. L’unico e “senza troppa confusione”. Potrebbe essere stata questa l’alleanza che avrebbe portato il romanzo a cambiare, forse a essere più banale. Ma è questa possibilità , quella cioè di guardare nell’altro i propri limiti, odiandoli e abbracciandoli, in altri termini l’amore, che sorregge l’intera vicenda, anche se inespressa. Trattenuta. Gabe farà di tutto, non per avere Libby, ma per renderla felice, pur sapendo, o solo intuendo, che sarebbe stata una parvenza di felicità .

Paul invece sa che può renderla infelice. Quando la conduce, letteralmente, ad abortire (la miseria economica è una ossessione), quando lei esce dal gabinetto dell’osteopata che pratica illegalmente, solo allora di fronte agli stanchi occhi lei, egli prorompe in una isterica dichiarazione d’amore incondizionato. Il dolore provoca amore? O è solo compatimento? Paul si costringe a riprovare, ancora e ancora.

Paul invece sa che può renderla infelice. Quando la conduce, letteralmente, ad abortire (la miseria economica è una ossessione), quando lei esce dal gabinetto dell’osteopata che pratica illegalmente, solo allora di fronte agli stanchi occhi lei, egli prorompe in una isterica dichiarazione d’amore incondizionato. Il dolore provoca amore? O è solo compatimento? Paul si costringe a riprovare, ancora e ancora.

Provare e riprovare è anche il movimento della storia, che si incunea a metà libro, tra Gabe e Martha, madre divorziata di due bimbi. Qui Roth introduce e prepara i momenti realmente drammatici della vicenda. Il dramma si compie in due atti: nel primo, con l’impossibilità di Gabe e Martha di convivere serenamente, nonostante i momenti dolcissimi. Troppo il peso del padre, specie per la figlia maggiore; troppo il peso dei figli che Martha non vuole, e trattiene solo per dovere. Troppo il peso di una sessualità rabbiosa e irrisolta, che Gabe può solo sfiorare. La protezione da lui ricevuta tra le mura di Martha è troppo simile a quella di un bimbo nel suo letto di casa. Il secondo dramma arriva come un pugno nello stomaco e riguarda il bimbo più piccolo. Ma a questo punto della storia, il dramma è già intrecciato con la tragedia.

Se la praxis tragica di Aristotele è quel fatidico momento atopico, in cui cioè il protagonista non sa più dove si trova, dove abbia luogo e casa riconoscibili, allora essa accade sia per Gabe che per Paul. Prima per il secondo, di fronte al viaggio che lo porta al funerale del padre (un dovere) e finalmente lontano da Libby (la fine di un altro dovere), e poi per Gabe, che si accolla il compito (il dovere) di risolvere un problema di adozione per Libby (e Paul, ma qui è come un fantasma) – e qui Roth esplode nella sua grandiosa capacità di scandagliare la miseria dei sobborghi statunitensi, la povertà d’animo e la miseria sociale di lavoratori e cameriere. Sia per Gabe che per Paul accade il momento di fare i conti con se stessi, di perdersi per poi apparentemente ritrovarsi: il primo nelle braccia stanche della madre vedova, e quindi inesorabilmente ancora da Libby (non è un caso che la vicenda si chiuda con l’incontro tra le due), il secondo altrove, docente all’estero.

Sembra che l’intera vicenda attenda queste svolte, che arrivano molto avanti nelle pagine. Ed è proprio questa capacità tragica allentata, ma non meno potente, che segna la distanza tra questo romanzo e l’ultima fatica di Jonathan Franzen, Purity (Einaudi, 2016).

Potrebbe essere azzardato avvicinare le due opere. Potrebbe essere scontato affermare che la vicinanza si possa fondare sugli stessi temi: l’amore e il poter/dover amare, un padre, una madre, una donna, un uomo. Esiste infatti un tema diverso per un romanzo? Probabilmente no. E l’unica analogia sta nei miei poverissimi tempi di lettura. Ma mi colpisce come, nel lavoro di Franzen, una svolta simile a quella dei due protagonisti di Roth avvenga quasi subito. Pip (Purity) vive già in medias res rispetto agli elementi determinanti la sua vicenda: un lavoro non soddisfacente, una casa condivisa con psicolabili e sbandati post-Occupy, una madre che non vuole raccontare il suo vero passato, né rivelare il nome del padre biologico della ragazza.

E’ un rifiuto, da parte di un uomo più vecchio di lei («Potrei essere tuo padre»), che spinge Pip a battere il naso sulla sua insoddisfazione e a scrivere una mail decisiva ad un guru contemporaneo, Andreas Wolf, una sorta di Assange-Snowden impegnato a rivelare la Verità al mondo. Ebbene, il mitico Wolf le risponde – e qui scatta la meccanica manipolativa che percorre l’intero romanzo.

E’ un rifiuto, da parte di un uomo più vecchio di lei («Potrei essere tuo padre»), che spinge Pip a battere il naso sulla sua insoddisfazione e a scrivere una mail decisiva ad un guru contemporaneo, Andreas Wolf, una sorta di Assange-Snowden impegnato a rivelare la Verità al mondo. Ebbene, il mitico Wolf le risponde – e qui scatta la meccanica manipolativa che percorre l’intero romanzo.

Pip esce dal suo angolo invocando riconoscimento, e trova una risposta. Sia lei, che Wolf, come i genitori di lui (la madre, in specie) e gli altri importanti personaggi (Leila, Tom) hanno una caratteristica in comune: sono tutti estremamente consapevoli di se stessi, delle proprie possibilità e soprattutto, direbbe Ellroy, del propri “luoghi oscuri”. Come se Franzen mettesse in scena persone già sazie di anni di psicoterapia. Certo, spiega perché si arriva a questo livello di coscienza, incrociando le storie e scavando nel passato. Ma la vita emotiva è già tutta svelata, spudorata – a differenza del labirinto creato da Roth.

Non è semplice, così, riportare questo secondo romanzo senza rovinarlo a chi debba ancora affrontarlo. Sembra colmo di fatti e fattacci, a differenza di Roth; pieno di dramma, dopo la svolta iniziale, che pure non è tragica. E anche quando si potrebbe arrivare al tragico, allo svelamento dell’impensabile, allo spaesamento, questo non accade. Chi si trova davvero messo di fronte ad una scelta? Forse Tom, sul finire del libro. Ma forse.

Franzen parla di oggi. Parla della potenza della Rete e della confusione tra “venire a conoscenza” e “conoscere”, tra informazione vera e Verità . Immersi nel flusso di Breaking News, possiamo transitare da un twit (non a caso – si dice – detestato da Franzen) ad una pagina di Internazionale, da un canale di informazioni e le notizie selezionate da Google per il nostro cellulare: è una vicenda drammatica continua. E’ un copione scritto per una rappresentazione che coincide con la vita collettiva stessa. Possiamo anche affrontare la differenza tra giornalismo cartaceo, sul Web, investigativo e d’inchiesta e l’operazione di chi si prende il diritto di rivelare la verità , sugli Stati e sulle Multinazionali, al mondo. Entrambi cercano la verità e si fanno portatori di Purezza. Questa è la prima Purity messa a tema, dietro al nome della protagonista: la purezza del paladino Wolf (spietata quando mette a tema se stesso), la purezza del regime sovietico della Germania dell’Est e dei suoi agenti/burocrati/dirigenti, la purezza dei giornalisti investigativi nella denuncia del marcio, la purezza etica della madre di Pip nel rifiutare una montagna di denaro sporco del sangue di bestie da macello (un tema che sembra una sfida a Safran Foer).

Al termine, l’unico vero puro sembra rimanere il giovane Jason, che punteggia l’inizio e la conclusione della storia di Pip. Rimangono tramonti autunnali e scambi scalcagnati di palle da tennis. Per poter fare i conti con la propria Verità , dobbiamo incontrare qualcuno che possa agire la Misericordia.