Questo articolo uscirà sul prossimo numero di Madrugada, a breve in distribuzione.

Pollici opponibili

La strategia è quasi meccanica:

1. prendi un tema caro a quanti si dicono di sinistra.

1.1 non importa che cosa significhi essere o dirsi “di sinistra”; nel dubbio pesca tra i post di qualcuno come la sig.a Boldrini.

2. individua un limite possibile alla tesi di cui al nr. 1., per esempio un caso contrario, un dato che lo falsifichi, una generalizzazione avversa, una statistica, o una sua interpretazione, un comportamento ambiguo dell’Unione europea a tua scelta.

3. considera definitivamente falsa la questione di cui al nr. 1.

4. (sottointeso) gongola del fatto che non esista più la sinistra

5. dunque puoi godere, dietro la tastiera: la ragione sta dalla parte di qualsiasi posizione anti-sinistra, per esempio cattolica intransigente o di destra

5.1 qualsiasi cosa significhino “cattolico intransigente” (cioè qualcosa pre-Bergoglio e post Pietro) o “di destra” (e qui la questione si fa più complessa).

6. attendi i commenti.

7. polemizza facendo finta di discutere, anche se pensi di farlo.

8. taglia corto, di solito accusando l’altro/a di essere un “pidiota” oppure, qualunque cosa significhi, un “buonista”.

9. ricomincia da capo.

Parliamo della comunicazione sui cosiddetti social, in particolare su Facebook: la modalità , diciamo, dialettica emerge con forza in queste settimane, grazie all’attività di pollice (o forse indice) del Ministro degli Interni. Costui l’ha resa comunicazione istituzionale – e non può forse essere diversamente se pensiamo al fatto che il portavoce di Palazzo Chigi deve la sua notorietà più alla partecipazione ad una edizione del Grande Fratello che non ad un curriculum accademico. Questa modalità , in linea con il mezzo adottato, si presenta come dialogica, ma non è nemmeno dialettica: si gettano opinioni al vento.

Tuttavia essa parte da più lontano. In altri termini, l’onorevole Salvini non è altro che il più evidente sintomo di una patologia talmente datata che somiglia piuttosto a una seconda natura della sinistra, o vero la fatica di trovare le parole giuste (e non solo quelle più efficaci).

La solitudine di Sisifo

Scrive Luca Illetterati (Il Mattino di Padova, 22/06/2018): «la sinistra a livello globale perlomeno dagli anni Novanta del secolo scorso parla di fatto lo stesso linguaggio della destra, si muove cioè entro una grammatica politica e una sintassi categoriale che sono, sostanzialmente, quelle prodotte dalla destra neoliberale». Manca quindi, pensando alla questione delle migrazioni, «un discorso che abbia il coraggio di dire, ad esempio, che forse l’unica soluzione – per quanto difficile, complessa e dura – (…), l’unico modo per togliere il mercato dell’immigrazione alle mafie e agli sfruttatori è quello di aprirsi a questa possibilità , di pensare che non si tratta tanto di respingere, quanto di aprire un accesso legale ampio (…). Un discorso che di fronte alla domanda che chiede perché si dovrebbe accogliere e non respingere abbia il coraggio di dire: perché è giusto. Perché chiudere i confini di fronte alla pressione di chi cerca una vita migliore è qualcosa che non ha ragione».

A pensarci bene, tuttavia, non appare un problema solo della sinistra: possono esserci molte persone che, pur non riconoscendosi o non riconoscendosi più “a sinistra”, ritengono per convinzioni personali, religiose o altro, che l’accoglienza sia la scelta più corretta. Anche il loro discorso viene minato, giorno dopo giorno, dallo stile demolitivo e aggressivo di cui sopra. Pensiamo a coloro che, individualmente o attraverso reti associative, stanno ospitando in casa persone migranti: quale diritto alla parola possono avere, in un discorso pubblico che non tollera alcuna complessità ?

In effetti, mi pare che accada questo: chi sostiene un’opzione ispirata al principio dell’uguaglianza sostanziale è costretto al silenzio; egli opera talvolta in solitudine perseguendo obbiettivi radicalmente umani, prima ancora che “umanitari”, ma non può dirlo, se non a persone che ne condividano l’azione stessa, una cerchia ristretta che, alla fine, si smarrisce nelle centinaia di cerchie ristrette (dai vegani ai terrapiattisti), che da lontano sembrano tutte equivalenti.

Si staglia un paesaggio dai colori drammatici: il “prenditeli a casa tua” – che è possibile argomento definitivo di cui al nr. 8 – quando davvero accade, non assume la forza di un argomento eticamente sostenibile (cioè un comportamento che ispiri la convivenza di una società aperta), perché viene ridotto a opzione personale, a scelta privata. Mi ricorda la fatica di Sisifo di chi, convinto della necessità di cambiare il destino ecologico della terra, si impegni a mantenere puliti spazi pubblici come le spiagge, o a usare la bicicletta il più possibile, o ancora a evitare imballaggi di plastica. Sono scelte puntuali intraprese da individui, ma che indubbiamente ricadono sul benessere comune. Eppure possono passare come idiosincrasie personali, quasi patologie.

Complessità atomica

Probabilmente qui sta la vittoria del neoliberalismo: convincerci che siamo atomi, isole e che l’essenziale è il nostro (mio) benessere, sempre e comunque. Anche il riferimento a gruppi più allargati, dai movimenti NIMBY alle presunte “identità nazionali”, persino alla vigilanza di quartiere, diventa uno strumento utile al singolo: comunità posticce invocate alla bisogna.

Mi pare stia accadendo, alla sinistra, qualcosa di simile alla parabola del cattolicesimo, almeno in Italia: la progressiva scissione tra l’azione e la parola, e la conseguenza perdita non solo di credibilità , ma del linguaggio stesso. Ma allora lo spazio pubblico e politico non può più ospitare parole diverse? Unico orizzonte, l’intimismo?

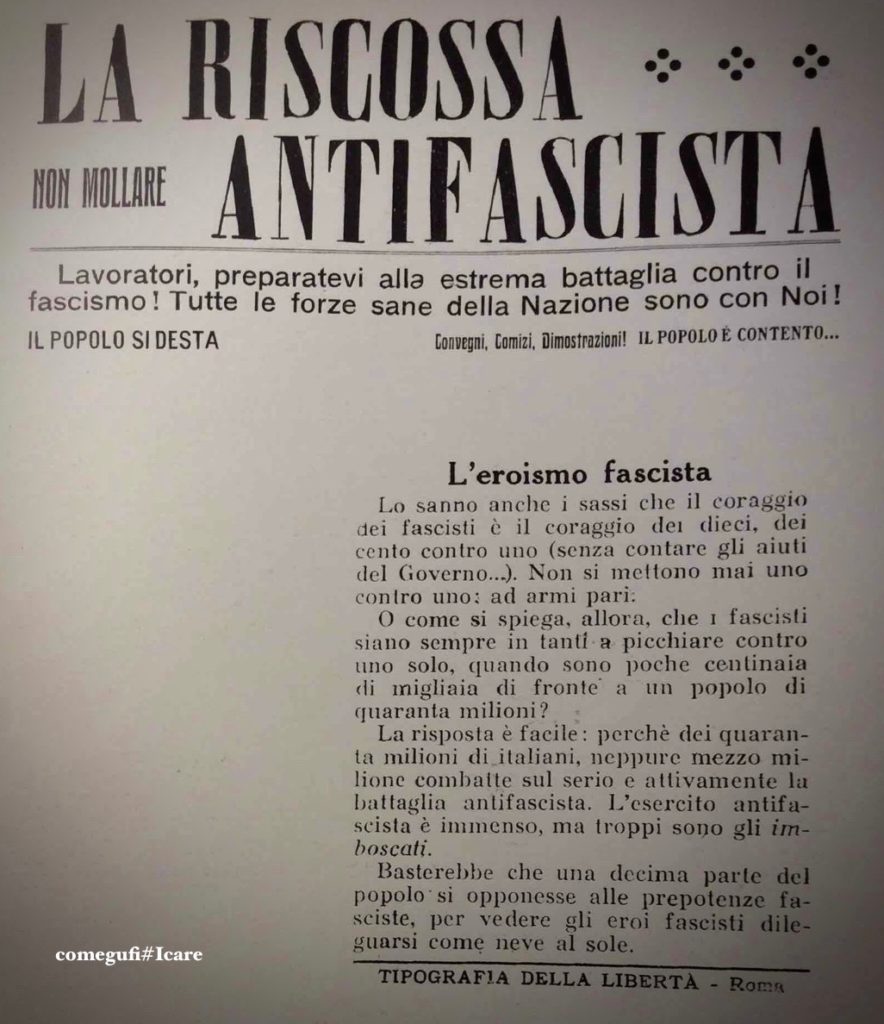

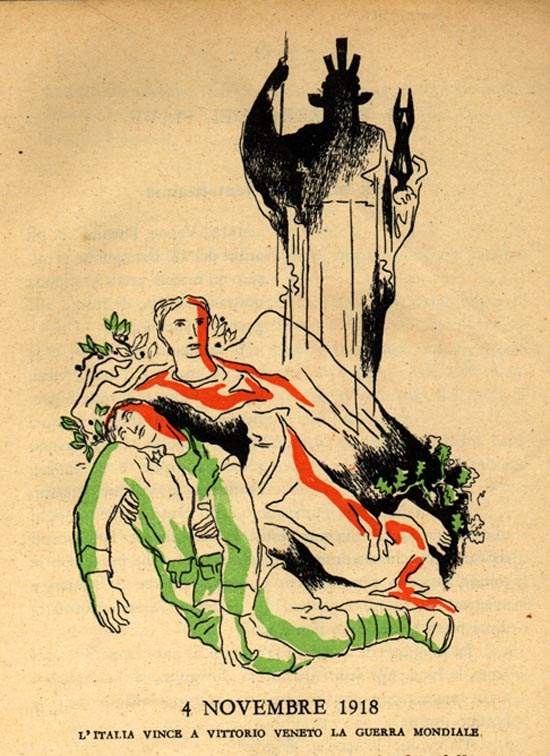

Eppure non ci si può fermare qui. Due sono le considerazioni che nascono dal mio fare l’insegnante di filosofia e storia. La prima: che a legger bene la vicenda italiana dell’ultimo secolo, emerge come la vittoria del fascismo sia stata preparata dalla crisi del linguaggio liberale-risorgimentale, ben prima della fine della Prima guerra. A 50 anni dall’unificazione, mentre le trasformazioni economiche creavano i ceti medi, la critica alla classe politica liberale ottocentesca transitava anche attraverso l’elaborazione di linguaggi nuovi, letterari artistici e politici, spessissimo da parte di giovani, e altrettanto spesso distruttivi, alcuni dei quali convogliati nella boria interventista e poi, dopo il trauma bellico, nel mito dell’azione fine a se stessa fatto proprio dal fascismo sansepolcrista. Il tentativo di stare nella complessità , da parte dei socialisti, del neonato Partito Popolare, o di intellettuali sparsi veniva spazzato via in nome della difesa dallo spettro bolscevico. La vicenda delle migrazioni (e la sua messa in discussione dell’UE) potrebbe assumere il ruolo di svolta storica, non diversamente dalla Grande Guerra e dalla Rivoluzione d’Ottobre.

La seconda: quale enorme potenzialità contiene il semplicissimo strumento della classe, per arginare le pretese dell’individualismo di regime e poter ragionare in termini di etica condivisa e di complessità ?

quella elargita dal generale Leone descritto da Emilio Lussu. In entrambi i casi, l’assordante autoreferenzialità dell’ufficiale rimbomba e riempie lo spazio di senso, come una sirena d’allarme che impedisca per qualche istante qualsiasi altra percezione. L’imponenza verticale delle stellette si ripiega magnanima su se medesima, per lambire, illuminandolo con la propria dignità , il fante miserello. Probabilmente contadino ignorante. In entrambi i casi, la distanza tra le due persone si misura invece sull’effettiva esperienza della guerra, sul tempo di terrore «buttato accanto ad un compagno massacrato».

quella elargita dal generale Leone descritto da Emilio Lussu. In entrambi i casi, l’assordante autoreferenzialità dell’ufficiale rimbomba e riempie lo spazio di senso, come una sirena d’allarme che impedisca per qualche istante qualsiasi altra percezione. L’imponenza verticale delle stellette si ripiega magnanima su se medesima, per lambire, illuminandolo con la propria dignità , il fante miserello. Probabilmente contadino ignorante. In entrambi i casi, la distanza tra le due persone si misura invece sull’effettiva esperienza della guerra, sul tempo di terrore «buttato accanto ad un compagno massacrato».