la scuola è ri-creazione

Questo video, che ho conosciuto attraverso un post del Post, è stato realizzato dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore Enrico Fermi di Bibbiena.

Dateci un occhio.

Trovo che sia ben fatto e divertente. Il finale (prima dei titoli di coda) è significativo: la scuola per trovare un senso va lanciata verso l’esterno. Tutto l’essere che la abita deve, plotinianamente, esondare, per esser fecondo. Non c’è didattica senza divertimento: quando capiremo che la fatica fine a se stessa oggi non porta a nulla? Oppure rimarremo affezionati alla retorica dell’impegno? Perché, per questa creazione artistica non c’è stato impegno? O forse il problema è che nel video non compaiono né un autore latino, né una formula di matematica?

Poesia

Se potessi mordere la terra intera

Se potessi mordere la terra intera

e scoprirle un sapore,

sarei per un momento più felice.

Ma io non sempre voglio essere felice.

Ogni tanto bisogna essere infelici

per poter essere naturali.

Non tutto è giorni di sole,

e la pioggia, quando manca da molto, la si invoca.

Per questo prendo la felicità e l’infelicità

naturalmente, come chi non trova strano

che esistano montagne e pianure,

che esistano rocce ed erba.

Quello che conta è essere naturale e calmo

nella felicità e nella infelicità,

sentire come chi guarda,

pensare come chi cammina,

e quando si sta per morire ricordarsi

che il giorno muore,

che il tramonto è bello e bella è la notte che resta.

Così è e così sia.

Fernando Pessoa (1888-1935), XXI

in Una sola moltitudine, pp. 104-105

Adelphi, Milano 1998

(trad. adattata)

sui quesiti del prossimo Referendum

Il Post ha ottimanente riassunto l’intera questione.

Il Post ha ottimanente riassunto l’intera questione.

Che non è affatto semplice. L’elemento di maggior complicazione sta a parer mio nel fatto che il terzo e quarto quesito (rispettivamente: nucleare, o meglio politica energetica, e legittimo impedimento) hanno ormai “solo” un valore simbolico, in quanto Parlamento e Corte Costituzionale hanno nel frattempo modificato gli articoli per la cui abrogazione sono state raccolte le firme. Si tratta perciò – con il SI – di un voto di protesta.

domenica c’è il sole, fuori dal recinto

la notte dopo gli esami

Un’amica e collega mi segnala questa poesia. Mi ha fatto pensare a qualche faccia che ci metterei un attimo in più a riconoscere.

compagni di liceo

stavamo sulla riva – gente che non ho più visto –

in una borsa frutta e formaggio

da sminuzzare col coltello.

La gara era a chi tirava il sasso più lontano

ma senza metafore

ognuno tirava e basta: con tutte le sue forze.

Allo sfinimento si andava via

quasi senza salutarsi,

domani tanto nessuno avrebbe fatto altro.

Si pensava.

Marco Balzano, tratta da Particolari in controsenso, Lietocolle, Faloppio, 2008

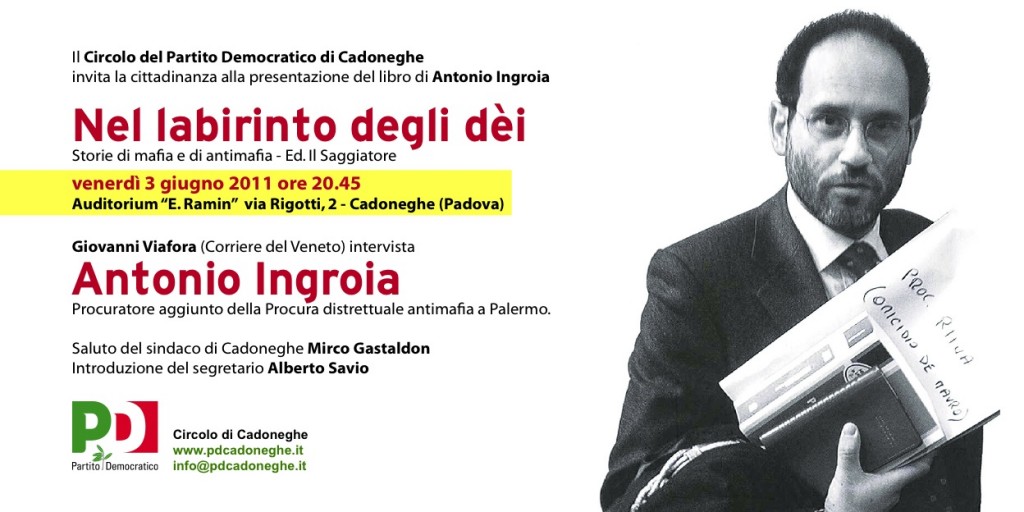

antimafia a Padova (e dintorni)

In memoria di Guido Petter (Luino, 1927 – Dolo, 24 Maggio 2011)

Io proseguo col mio insegnamento nel corso di laurea in psicologia, che si avvia a diventare una Facoltà . I miei rapporti con gli studenti sono sempre stati in tutti questi anni (e del resto lo erano anche prima) molto soddisfacenti, e talvolta addirittura splendidi (anche se vi sono stati periodi in cui mi sono augurato che all’impegno individuale nello studio si accompagnasse in loro una maggiore sensibilità per i problemi generali dell’universira e della società civile e un coinvolgimento più intenso, come era successo nel ’68 e come è accaduto poi anche altre volte, con un andamento ciclico, fino al movimento recente, vivace ma effimero, della «pantera»).

Io proseguo col mio insegnamento nel corso di laurea in psicologia, che si avvia a diventare una Facoltà . I miei rapporti con gli studenti sono sempre stati in tutti questi anni (e del resto lo erano anche prima) molto soddisfacenti, e talvolta addirittura splendidi (anche se vi sono stati periodi in cui mi sono augurato che all’impegno individuale nello studio si accompagnasse in loro una maggiore sensibilità per i problemi generali dell’universira e della società civile e un coinvolgimento più intenso, come era successo nel ’68 e come è accaduto poi anche altre volte, con un andamento ciclico, fino al movimento recente, vivace ma effimero, della «pantera»).

Continuo ad andare in bicicletta all’università , e non porto più in tasca una pistola. Non ve n’è più la necessità , e così mi servo solo degli strumenti che sono propri del mio lavoro, i libri, la carta, la penna, talvolta il registratore o la lavagna luminosa. Del resto, anche se tornassero tempi come quelli che ci siamo lasciati alle spalle, dubito che la porterei ancora, quella pistola.

Non credo però che torneranno, dato che la vaccinazione è stata generale e profonda. Ma dobbiamo tutti vigilare, e operare, perché le condizioni che hanno portato a quelle esperienze drammatiche non abbiano a ricrearsi nel nostro paese.

Oggi le emergenze che abbiamo davanti sono altre: la lotta contro la mafia, la lotta contro la non meno devastante «cultura delle tangenti». È su questo che dobbiamo mobilitarci, come al tempo della violenza eversiva, insieme ai giovani. Proprio i giovani, infatti, debbono poter credere in uno Stato giusto e democratico, e in una piena moralità della vita pubblica (e anche nella effettiva possibilità di difenderla)”.

(Guido Petter, I giorni dell’ombra. Diario di una stagione di violenza italiana; Garzanti, 1993; p. 183).

A Guido Petter, Partigiano,

difensore della liberazione e della giustizia,

osservatore e conoscitore dei bambini,

vero insegnante della Libertas Patavina.

Grazie.

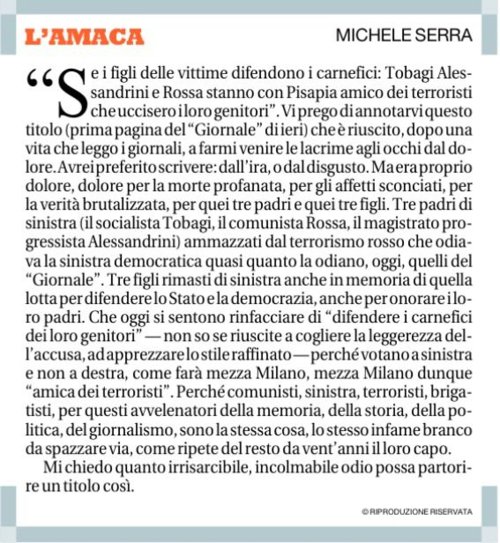

veleno

la cruna dell’ago

Su Il fatto (edizione cartacea, però) di oggi 15 maggio, il direttore Padellaro scrive un editoriale che mi permette di condensare alcune intuizioni delle ultime settimane.

Descrive infatti un viaggio reale e insieme immaginario che tocca alcune zone dell’Italia, una mappa di azioni o di presenze volte ad informare, denunciare, suscitare responsabilità civile. Quest’ultima certo non può essere annoverata tra i sentimenti o le emozioni e quindi in senso stretto non può essere “suscitata”: fa infatti parte della consapevolezza razionale di abitare una societas civilis nella quale, che sia per difenderci dai lupi ovvero per coordinare al meglio le operazioni in ordine al bene comune, chi può riesce a rammentare che i proprio diritti pesonali si devono accompagnare sempre ad un corredo di doveri, il primo dei quali è quello di ricnonoscere agli altri questi medesimi diritti.

Capita – scrive Antonio Padellaro – d’incontrare in treno Elio Veltri che va a presentare il suo libro sulla ‘ndrangheta al Nord. Documenta massicce infiltrazioni mafiose negli uffici comunali (anche milanesi) finanziate dai giganteschi proventi della cocaina. Si stanno comprando tutto e tutti, dice sconsolato, la magistratura fa quello che può ma nella totale indifferenza della politica. Anche i leader dell’opposizione che ha incontrato gli sembravano lontani, distratti: vedremo, faremo… A Parma, per iniziativa di Maurizio Chierici, dell’università e di altri benemeriti cultori della memoria, si parla di P2 a trent’anni dalla scoperta delle liste di Gelli. C’è il giudice Giuliano Turone, lui e Gherardo Colombo che violarono le stanze di Castiglion Fibocchi. Un atto di enorme coraggio nell’Italia schiava delle trame occulte.

Questo lento lavoro di limatura delle stortezze della comunità nella quale abitiamo, fosse anche attraverso solo un’informazione coraggiosa, non è cosa nata in questi giorni, anche se – e sarà un merito da riconoscere al cosiddetto berlusconismo, suo malgrado e per nostra fortuna – negli ultimi tempi essa emerge con più forza. In altri termini il monito “di quali altri segni avete bisogno?” lanciato nel 1925 dalle pagine semiclandestine del “Non mollare” di Salvemini e dei Rosselli – che invitava ad aprire gli occhi sulla dittatura di fatto – deve essere oggi in qualche modo reinterpretato. A causa della trasformazione delle pratiche autoritarie della politica occidentale, della loro capacità di trasformarsi continuamente, di mimetizzarsi spostando continuamente il problema o anestetizzando la ragione attraverso l’incantamento dei bisogni, la donna e l’uomo comuni pare non riescano più a indignarsi. Non che l’omicidio di Matteotti avesse a suo tempo indotto la massa a prendere posizione… Ma oggi la drammatica eliminazione fisica di una persona scomoda non è tra i mezzi impiegati dal potere, a meno che – mutatis mutandis – non sia un simbolo stesso del male, con Osama Bin Laden o forse lo stesso Gheddafi. Il potere si è adeguato alla sensibilità contemporanea, la stessa che nello stesso tempo ha contribuito a creare, e così non possiamo aspettare che la nazione si ribelli indignata, perché non ci sarà un fatto eclatante che la costrigerà a farlo. Lo desideriamo, forse, ma temo non possa accadere.

Il percorso, in obbedienza alla fluida complessità nella quale nuotiamo, è drammaticamente più lento. E’ una sorta di tam-tam personale, un aprire gli occhi di singole persone finalmente convinte a svelare la menzogna, grazie al lavoro di altri singoli.

Spesso questo lavoro rimane sotterraneo, come quello descritto dalla raccolta di Guido Turus e Lorenzo Capalbo in Per l’Italia. 150 anni di cittadinanze attive per conto del MoVI e pubblicato da Esedra, presentanto nell’ambito del Festival della Cittadinanza.

La storia unitaria ha potuto godere di una spina dorsale costituita dall’opera di donne e uomini che hanno, ben prima della nostra Costituzione ma nel Suo spirito, elaborato azioni inedite le cui conseguenze sono state di dimensione sociale e culturale. Come una sorta di “astuzia della ragion solidale”, l’impegno personale si è trasformato in buone pratiche e buoni leggi, anche al di là forse degli intendimenti del singolo.

Ora, questo impegno esiste e chi getta anche solo un occhio distratto al cosidetto mondo del sociale può scorgerne la vastità e la potenzialità . Chi intuisce uno spazio di bisogno si attiva e se ne fa carico, fondando associazioni, denunciando misfatti o solo prendendo parte ad organizzazioni esistenti.

Il problema sembrerebbe consistere negli “altri”, quelli banalmente accusati di indifferenza o di egoismo… Quelli del “me ne frego”. Ecco, io penso che qualora essi esistano realmente, e cioè al di là delle generalizzazioni, è perché sono stati in qualche modo creati da alcuni atteggiamenti degli “impegnati”.

Il primo che mi viene in mente è una sorta di retorica della resistenza: noi, pochi e buoni, e voi, il popolo bue. Il giudizio per cui alcuni solo si salvano e quindi alcuni non potranno entrare nel Regno dei Cieli può essere pronunciato solo da pochissimi, che di solito hanno pagato cara la propria corenza.

Un altro è ben più grave: l’orrenda frammentazione del sociale padovano (almeno), la logica del campanile applicata al solidale. Un esempio, che rilevo cercando di mettermi dalla parte di un osservatore “lontano” ma incuriosito: perché questi due eventi (questo e quest’altro) così simili per “bacino d’utenza” sono stati pensati nel medesimo week-end?